L'énergie hydraulique :

L’énergie hydraulique est connue depuis longtemps. En effet, c’était celle des moulins à eau, qui fournissaient de l’énergie mécanique pour moudre le grain ou puiser de l’eau. De nos jours, l’énergie hydraulique nous sert principalement à fabriquer de l’électricité dans les centrales hydroélectriques. Pour cela, on se sert de l’énergie des chutes d’eau : de l’eau qui tombe d’une chute (forte variation d’énergie potentielle) apporte en effet une énergie beaucoup plus concentrée que de l’eau qui coule dans une rivière (énergie cinétique). L’énergie hydraulique est une manifestation indirecte de l’énergie du soleil, comme beaucoup de sources d’énergie sur terre (le vent, la houle, la biomasse, les énergies fossiles…). Sous l’action du soleil, l’eau s’évapore des océans et les nuages se déplacent au gré des vents. Des abaissements de température au-dessus des continents provoquent la condensation de la vapeur d’eau. La pluie et la neige (les précipitations) alimentent ainsi l’eau des rivières et des lacs.

Un barrage hydraulique

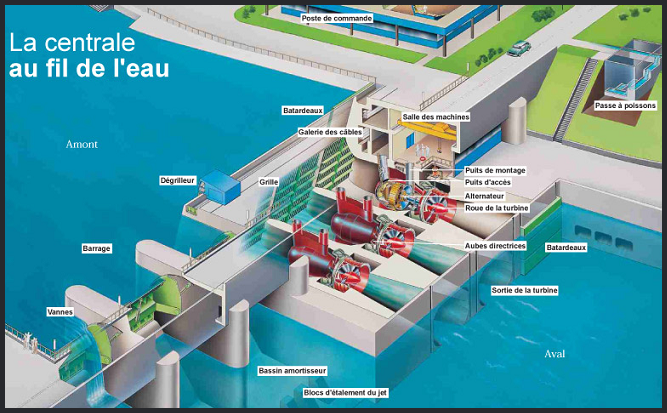

La centrale hydraulique ou hydroélectrique :

Elle comporte plusieurs éléments dont notamment:

Outre son intérêt pour la production d’énergie, un barrage permet aussi de réguler les crues d’un cours d’eau. Et il offre un réservoir d’eau pour l’irrigation agricole, et même parfois les loisirs (plages, sports nautiques).

La décision de construire un barrage hydroélectrique dépend de 3 conditions :

Il faut aussi bien sûr convaincre les éventuels habitants de la cuvette qui va être submergée de déménager et les indemniser.

Il existe deux grands types de barrages :

Les barrages ne retiennent pas que de l’eau : ils arrêtent aussi les sédiments érodés par les cours d’eau qui alimentent la cuvette de retenue. Ils ont donc tendance à s’envaser plus ou moins vite. Exemple : à sa mise en service, le barrage de Sanmenxia, sur le Houang Ho en Chine, a perdu en 4 ans 41 % de sa capacité de stockage, en raison de la sédimentation de boues. Il faut donc prévoir soit de pomper ces sédiments, soit de les vidanger régulièrement en utilisant une conduite de vidange placée à la base du barrage. Ces vidanges sont délicates. Attention à l’afflux d’eau boueuse en aval du barrage : les habitants et les poissons n’aiment pas ça !

L’hydroélectricité fait partie des énergies renouvelables et non polluantes : pas de dégagement de gaz à effet de serre, ni de production de déchets toxiques. Les risques d’accident (rupture de barrage) sont très faibles, grâce à un contrôle continu des ouvrages. Les risques principaux sont d’ordre écologique local, en particulier en aval du barrage. Ils concernent surtout les très grands barrages. La production hydroélectrique mondiale a progressé sur 10 ans, entre 1992 et 2002, de 19 %, mais moins vite que la consommation mondiale d’électricité (+ 32 %) ! Et cette progression est très faible en Amérique du Nord et en Europe. On pense que le potentiel hydroélectrique exploitable de la planète serait d’environ 14 000 TWh, soit 5 fois plus que le potentiel exploité aujourd’hui. Ce potentiel global se situerait pour 1/4 en Asie, 1/4 en Amérique du Sud et 1/4 dans l’ex-URSS. Mais son développement actuel est très contrasté : l’Europe et l’Amérique du Nord exploiteraient déjà la moitié de leur potentiel, mais l’Asie 11 %, l’ex-URSS 7 % et l’Afrique 4 % seulement. Propre et avec un potentiel inexploité important, l’énergie hydroélectrique devrait logiquement beaucoup se développer dans les prochaines décennies.

Toutefois, il existe 3 freins importants à ce développement :

L’avenir du développement de l’hydroélectricité dépend donc de la capacité des gouvernements et du secteur public à s’entendre avec le secteur privé, afin que celui-ci accepte d’investir dans la construction de barrages.

|